入院の治験に参加する際、事前の健康診断に合格するためのコツや合格率は、誰もが気になるところです。

この記事では、健康診断に合格するためのポイントや、治験参加までの流れ、入院中のスケジュールについて詳しく解説します。初心者の方でもわかりやすいよう、入院の治験の全体像を余すことなく網羅しました。

目次

治験の事前検診の合格率や倍率はどれくらい?

入院の治験の合格率は通常40%程度です。倍率にすると約2.5倍、つまり5人に2人しか受からない計算です。

自分は健康だ!という猛者が集まってこの確率。資格試験でいうところの40%ってなかなかの難易度だと思いませんか?そうなんです、控えめに言ってもかなりの「健康」度合いが求められます。

でも、資格試験に対策があるのと同じように、日常的におこなっている”ちょっとしたこと”に気をつけるだけで、治験の健康診断の合格率を大きく引き上げることが可能です。

これからご紹介する内容を熟読して健康診断に臨めば合格間違いなし!…とは、いかないまでも合格率がぐっと上がるはずです。

知らないと損!治験の健康診断で『落ちる理由』と6つのコツ

治験の魅力のひとつは、参加者に支払われる報酬です。

しかし、健康診断に落ちてしまうと、この報酬を受け取るチャンスも失われてしまいます。

治験は、新しい薬や治療法の開発を支える重要なボランティア活動ですが、一般的なボランティアとは異なり、「報酬」が得られる点もその大きな魅力のひとつとなっています。 治験の報酬は、正式には「負担軽減費」と呼ばれ、参加者が負担する時間的・経済的負担を軽減する目的で支払われます。これは、労働の対価とし...

実は、治験の健康診断で不合格になる原因の多くは、事前対策で防ぐことができます。

特に入院の治験では、血液検査の数値結果が合否を大きく左右しますので、体調を整え、万全の状態で臨むことが重要です。

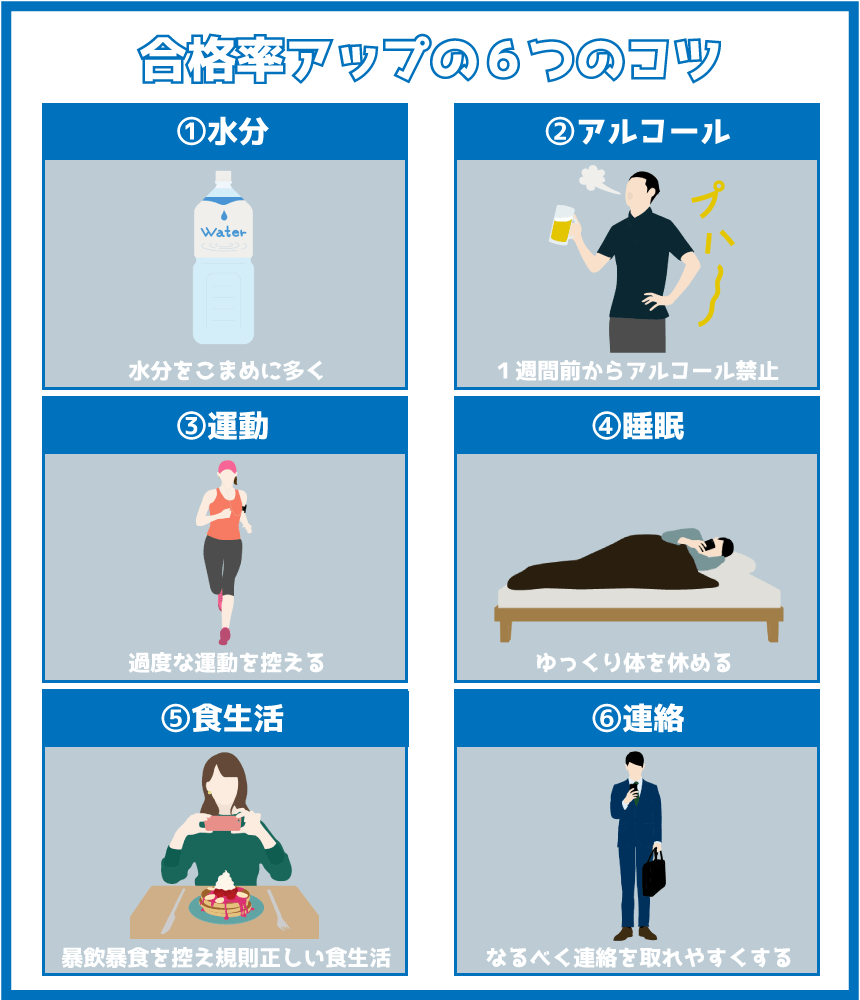

この記事では、健康診断の1週間前から始められる合格率アップのための6つのコツを解説します。

検査数値を改善し、合格を目指しましょう!

1. 水分補給をしっかりと

治験の健康診断に合格するには、こまめな水分補給が重要です。

1日1.5~2リットルを目安に、少量ずつ頻繁に摂取することを心がけましょう。

ただし、一度に大量に飲むと水中毒(低ナトリウム血症)など体調を崩すリスクがあるため、「こまめに」がポイントです。

2. アルコールやエナジードリンクを避ける

アルコールを摂取すると、肝機能に関わるγ-GTP、AST(GOT)、ALT(GPT)、中性脂肪(TG)が上昇し、さらに尿酸(UA)の代謝にも影響を与えることがあります。

肝機能や中性脂肪の値は1週間程度で改善する場合が多いですが、尿酸値は個人差が大きく、短期間では大きく変動しにくいため、普段からの飲酒量に注意することが重要です。そのため、少なくとも健康診断の1週間前から禁酒を心がけ、特に尿酸値が高めの方は継続的な食生活の改善を意識するとよいでしょう。

さらに、エナジードリンクも肝機能や尿酸値に影響を与える可能性があるため、1週間前から控えるようにしましょう。カフェインや糖分の過剰摂取は肝臓に負担をかけるだけでなく、中性脂肪や血糖値の上昇を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

3. 筋トレなどの激しい運動を控える

筋トレや慣れない運動は、CK(クレアチンキナーゼ)、LDH(乳酸脱水素酵素)、AST(GOT)、クレアチニンなどの検査数値に影響を与える可能性があります。

特にCKは激しい筋トレ後に大きく上昇し、正常値に戻るまで1週間以上かかることもあります。そのため、健康診断の1週間前からは過度な運動を控え、筋肉への強い負荷を避けるのが望ましいです。

ただし、日常的な活動や軽い運動(ウォーキングやストレッチなど)は問題ありません。

4. 良質な睡眠と体調管理の徹底

良質な睡眠は検査値を安定させるため、健康診断前日はしっかり休み、睡眠時間を確保しましょう。

風邪やストレス、睡眠不足は白血球数(WBC)を変動させ、健康診断の血液検査で炎症が疑われる原因になることがあります。特に、感染症や軽い炎症(口内炎・歯のトラブルなど)でも数値に影響を与えるため、健康診断前は無理をせず、十分な休息をとることが大切です。

5. 脂っこい食事や暴飲暴食を避ける

健康診断3日前から前日の夕食までの食事内容は、検査数値(特に中性脂肪(TG)やLDLコレステロール)に大きな影響を与えます。規則正しい時間に、野菜中心のバランスの良い食事を心がけましょう。

特にカレーライス、焼肉、唐揚げ、豚骨ラーメン、コンビニ弁当など脂っこい食事は中性脂肪(TG)やLDL(悪玉)コレステロールを上昇させるため避けてください。

また、市販のカレールーには約40%が油分を含まれるため、見た目が脂っこくなくても脂質の多い食品には注意が必要です。動物性脂肪(バター、ラード、脂身の多い肉)や揚げ物の過剰摂取は、コレステロール値を悪化させる可能性があるため、特に健康診断前は控えるようにしましょう。

6. 医療機関とのスムーズな連絡を心がける

治験では、健康状態だけでなく、信頼性やコミュニケーション能力も重要視されます。

試験中に問題を起こしたり、連絡が取れなくなる方は敬遠される傾向があります。

健康診断の遅刻を避け、医療機関や関係者との連絡を円滑に行えるよう、準備を整えておきましょう。

事前の健康診断に落ちても諦めない

合格率が40%ということは、裏を返せば60%の方が不合格になるということです。

その時の体調やタイミングが影響することもあり、一度の不合格で『自分の健康状態に問題がある』と考える必要はありません。

この記事で紹介している注意事項を守り、次の健康診断に向けて体調を整えれば、きっと合格のチャンスをつかめるはずです!

落ちてもすぐ応募できる?

気になるのは、落ちた後すぐに次の治験の健康診断に応募できるのかという点。

基本的には可能ですが、次のような場合には参加に制限がかかることがあります:

- 前回と同じ医療機関で実施される治験

- 前回の検査データで異常値があり、すぐに基準値に戻らないと判断される場合

これらの場合、事前にお断りされる可能性があります。しかし、多くのケースではすぐに次の健康診断に参加可能です。

それまでに体調を整え、万全の準備をして挑みましょう!

参加前に解決!入院治験の参加条件とよくある質問

ここでは、入院の治験に参加する際によくある質問や注意点をわかりやすく解説します。

入院の治験に関する疑問

外国人やハーフ・クォーターは参加できる?

日本で行われる入院の治験は、基本的に日本人を対象に実施されます。これは、食生活やDNAの違いによる取り決めのためです。ただし、稀に外国人を対象とした治験もあるため、見逃さないよう注意しましょう。

注射嫌いには大変?

採血回数が多いため、注射が苦手な方にはつらい場合があります。

特に、過去に採血で気分が悪くなった経験のある方や、採血が難しい体質の方、極度に注射が苦手な方は事前に十分な注意が必要です。

女性は入院の治験に参加できる?

入院の治験は基本的に成人男性を対象としています。

ただし、近年は女性を対象とした入院の治験も増えています。

男性向けが多いと思われがちな治験モニターですが、実は女性でも参加しやすいモニターは数多くあります。 特に"入院タイプの治験"に絞らなければ、通院の治験や美容・健康関連モニターなど幅広い選択肢があります。 本記事では以下について解説します。 女性が参加できる3つのモニター 参...

未成年の参加は可能?

入院の治験は成人(20歳以上)が対象ですが、2022年4月の民法改正により、今後は18歳以上から参加可能になるケースも増える可能性があります。

治験が中止になる場合

治験中、治験薬の影響で体調が悪化したり、新たな症状が現れたりすることがあります。また、治験薬の製造や保管に不備が見つかった場合や、試験全体の進行に問題が発覚した際には、安全を最優先に治験が中止されることがあります。

このような場合、「スケジュールをあけていた」などの理由であっても、負担軽減費(謝礼・報酬)が補償されないことがあるため、事前に十分理解しておくことが重要です。

刺青・タトゥは参加OK?

刺青の位置や範囲によっては参加が難しい場合があります。

特に、採血部位や貼り薬が使用される部分に刺青がある場合は原則参加不可です。

詳細はご予約の際に確認しましょう。

集団生活が苦手でも参加できる?

個々の時間を確保しやすい環境が整っているため、集団生活が苦手な方でも問題ありません。

ただし、短期入院から始めるのがおすすめです。

面会や外出は可能?

基本的に面会や外出はできませんが、長期入院の場合に限り、近所への散歩程度が許可されることもあります。

お風呂・入浴について

お風呂の代わりにシャワー室が利用できますが、治験の内容によっては利用が制限される場合があります。

入院中はどんな食事が出るの?

一般的な仕出し弁当が提供されます。

治験薬の影響を正確に測定するため、食事は残さずに食べる必要があります。

予備待機・自宅待機ってなに?

入院の治験では、合格者のほかに予備待機や自宅待機などを数名選ぶことがあります。

予備待機・自宅待機は、事前の健康診断の結果で決まる事もあれば、入院当日の採血検査の結果で決まることもあります。

- 予備待機者

予備待機者は、合格者が当日体調を崩して参加できない場合などに、繰り上げで参加する可能性があります。

予備待機となった場合、1泊だけして翌日帰宅となる場合がありますが、その場合でも1泊分の負担軽減費(報酬)を受け取ることができます。

- 自宅待機者

自宅待機者は、入院当日に参加者が不足した場合に備えてスケジュールを確保しておくことが求められます。

繰り上げ参加がなかった場合には報酬が支払われないこともありますので、事前に理解しておくことが重要です。

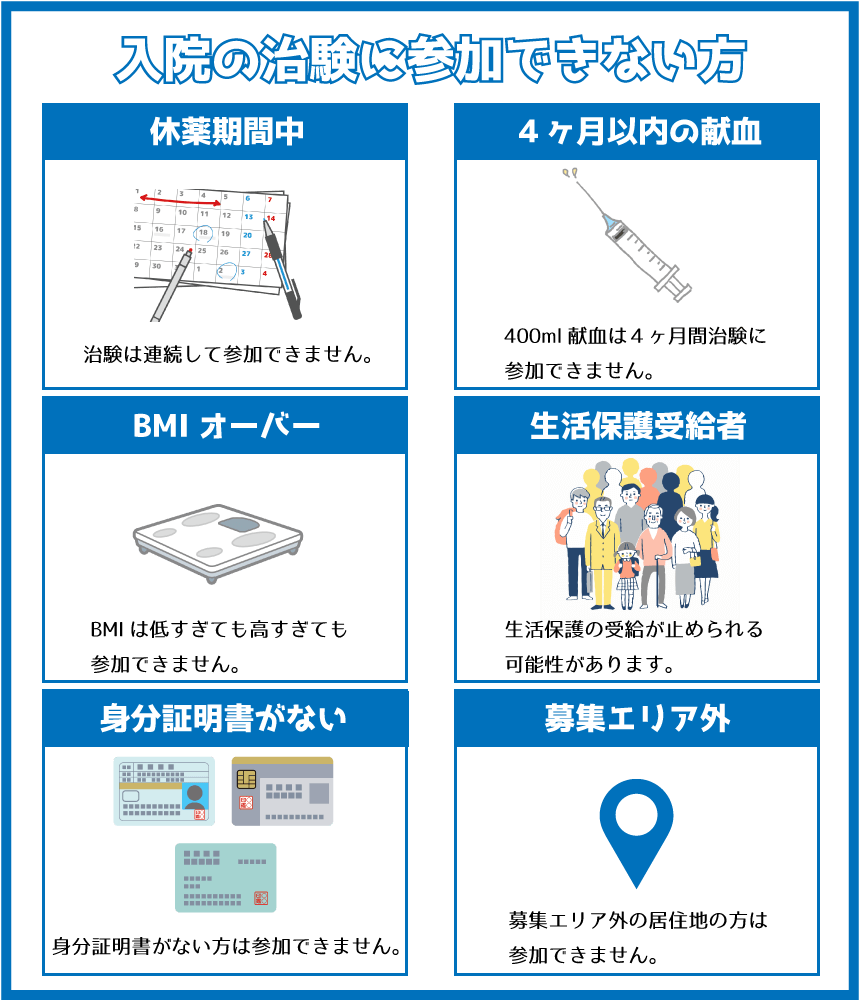

入院の治験に参加できない人

入院の治験に参加できない代表的な6つのケースについて詳しく解説します。

休薬期間中

治験では、同時期に複数の治験に参加したり、短期間に連続して参加することはできません。

これは、薬同士の相互作用による副作用を防ぎ、データの信頼性や被験者の健康を守るためです。

また、医療機関では参加者の重複を防ぐために臨試協(臨床試験受託事業協会)を通じて情報を照合しています。

治験に参加してから一定期間空ける必要がありますが、健康診断で不合格になった場合は、このルールは適用されません。

4ヶ月以内の400ml献血

健康な男性を対象とした入院の治験では4ヶ月以内に400mlの献血歴があると参加できません。また、200mlは4週間以内、成分献血は2週間以内に献血していると参加できません。

BMIオーバー

治験の参加条件では、「BMI」という指標がよく使われます。

特に入院の治験では、性別や年齢に加えて、BMIが参加基準に含まれることが多いです。

BMIとは身長と体重から計算される肥満度の指標で、国際的にも基準として用いられています

日本肥満学会の基準では、以下のように分類されています:

- 18.5未満:低体重(やせ)

- 18.5以上25未満:普通体重

- 25以上:肥満

入院の治験では、BMIが18.5〜24.9の範囲内と設定されることが一般的です。

BMI計算はこちら

生活保護受給者

生活保護を受給されている方は、基本的に治験への参加はできません。負担軽減費が収入とみなされるため、生活保護の適応が外れたり、減額される可能性があります。

身分証明書不所持

入院の治験では、身分証明書の提示が必須です。

以下のいずれかを所持していない場合、参加が難しくなります:

- 健康保険証

- 運転免許証

- 住民票

- パスポート

- マイナンバーカード

- 住基カード

- 学生証

多くの場合、写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)が求められます。

治験に参加する際は、写真付きの身分証明書を準備しておくと安心です。

募集エリア外

治験参加は募集エリア内に居住していることが基本条件です。医療機関と自宅が遠すぎると、健康診断の謝礼金(3,000円程度)が交通費を上回ることや、緊急時に迅速な対応ができないリスクがあるためです。

その他の条件

次のような条件に該当する場合も、入院の治験に参加できない可能性があります。

- アトピーや花粉症などのアレルギー症状

- 小児喘息やアトピーの既往歴

- 歯科治療中(現在治療が必要ない場合は参加可能)

治験に参加する際にやってはいけない3つの厳守事項

治験に参加する際には、必ず守るべき3つのルールがあります。

以下の注意点をしっかり確認し、安全に治験にご参加ください。

辞退・無断キャンセルについて

治験への参加は「本人の自由意思」に基づくため、参加前・参加中に関わらず、いつでも辞退は可能です。

しかし、無断キャンセルやスケジュール確認不足による途中辞退は、製薬会社や医療機関、他の参加者に大きな迷惑をかけることになり、場合によっては試験自体が中止になることもあります。

治験参加前にスケジュールを十分確認し、慎重に検討したうえでご協力をお願いいたします。

虚偽の申告はダメ、絶対!

治験参加時には、健康状態や生活習慣について正確な申告を行うことが求められます。

虚偽の申告により、複数試験の掛け持ちや喫煙歴、アレルギー症状などが発覚した場合、今後の治験案内ができなくなる可能性があります。

また、何よりも参加する皆さん自身の身の安全を守るための大切な取り決めですので、正確な情報の提供をお願いいたします。

入院中の喫煙は禁止!タバコや飴など嗜好品の持ち込みもNG

入院中の喫煙(電子タバコ含む)は禁止されています。また、医薬品や飴やガムなどの飲食物の持ち込みも制限されています。

治験薬の効果を正確に比較するため、全ての参加者が同じ条件で試験を受ける必要があるためです。入院時には持ち物検査が行われるため、こっそり持ち込むこともできません。

治験参加には守るべきルールがあり、それを遵守することでリスクを回避し、安全に参加できます。

一つのミスが重大な事故につながる可能性があるため、ルールをしっかり守って参加しましょう。

「治験で死亡事故はあったの?」 「治験の副作用で後遺症が残ることはあるの?」 「治験の高額な報酬は危険度が高いから?」 治験に対して、このような印象や疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、過去に国内外で報告された死亡例や副作用リスクについて詳しく解説し、治験に対...

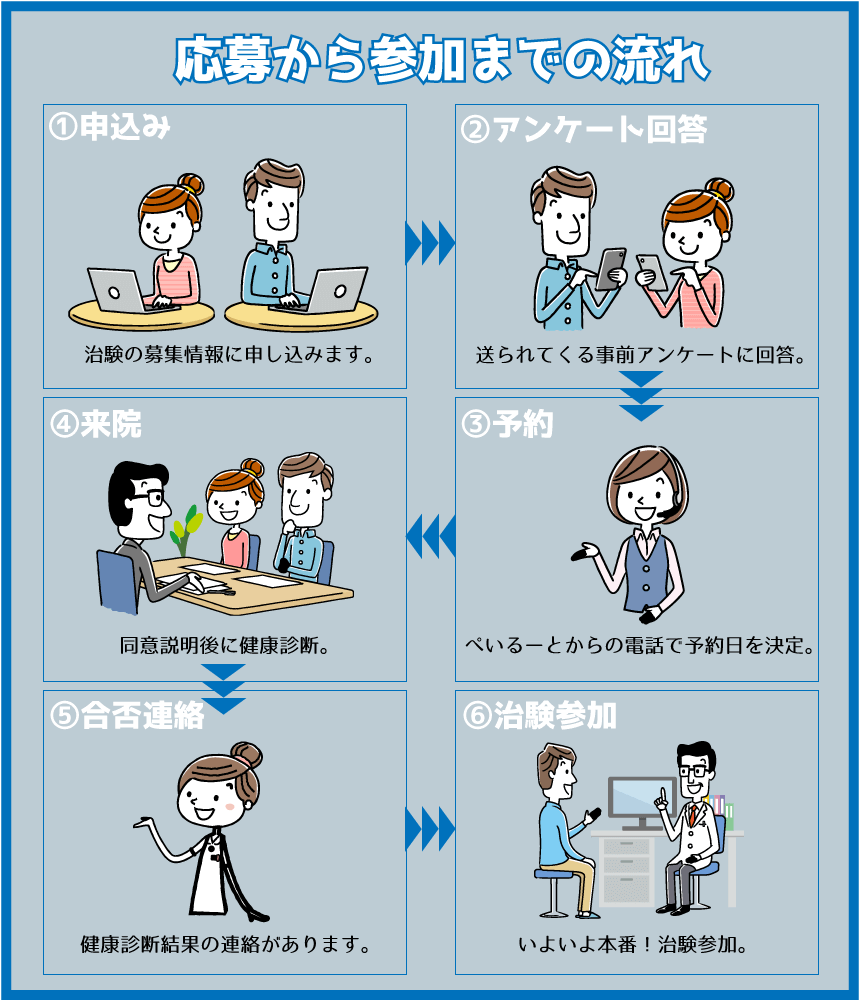

入院の治験参加までの流れ

入院の治験に応募してから参加するまでの具体的な流れや、事前の健康診断で行われる検査項目や所要時間について解説します。

申し込み

参加条件に合った治験を見つけて申し込みます。

年齢、性別、BMIなどの条件を確認し、無理のないスケジュールで参加できる治験を選びましょう。

アンケートに回答

応募後にぺいるーとから送られてくるアンケートに回答します。

基本的な条件と詳細な参加条件の確認が行われるため、正確に記入してください。

虚偽の申告は参加できなくなる場合がありますので注意しましょう。

電話で予約

アンケート結果をもとに、ぺいるーと担当者から予約確認の電話が入ります。

この際、予約日時や来院場所をお伝えします。予約完了後、詳細はメールで確認できます。

健康診断までの間は、飲酒・喫煙を避け、規則正しい生活を心がけてください。

健康診断

治験の説明と同意の後に、身長・体重測定、血圧、脈拍、心電図、尿検査、血液検査などの健康診断を実施します。

所要時間は2〜3時間程度で、交通費として謝礼(3,000円〜5,000円程度)が手渡されます。

合否連絡

健康診断から約1週間前後で、医療機関から合否連絡があります。

治験参加(入院)

合格後、治験のスケジュールに沿って入院となります。

いよいよ本試験の開始です。

入院の治験は、健康診断やスケジュール調整といった準備が必要ですが、事前に流れをしっかり把握しておけば安心して参加できます。

実際に治験に参加された方々からも、「意外と快適だった」「人の役に立てると感じた」など、ポジティブな感想が多く寄せられています。

「治験の報酬は魅力的だけど、実際に参加した人はどう感じたんだろう?」 このような不安を抱える方は少なくありません。治験について詳しく知らないと、「後遺症や副作用のリスクがあるこそ、高額な報酬が設定されているのでは?」と考えがちです。 さらに、ネット上には不安を煽る記事や動画も多く見られるため、余...

お薬の開発過程を知ることは、きっと貴重な経験になるはずです。ぜひ、あなたも一度治験を体験してみてください。

入院中の持ち物やスケジュール

治験の入院中は、検査のほかは基本的に自由時間が多く、快適に過ごせる環境が整っています。

ここでは、入院生活をより充実させるための持ち物や、4泊5日入院のスケジュール例をご紹介します。

入院の際の持ち物

最低限の持ち物

必須:財布、スマホ、下着の替え

推奨:ヘッドフォンやイヤホン、充電器、ジャージやスウェット(※院内着がない場合)

特にヘッドフォンやイヤホンは、動画視聴や音楽鑑賞の際に重宝します。

入院生活を快適にするアイテム

入院期間が長い場合や、より快適に過ごしたい方は、洗面用具や娯楽品など、以下のアイテムを準備すると便利です。

- 電気シェーバー、歯磨きセット、タオル

- シャンプー・リンス、ボディソープ

- アイマスク、耳栓、延長コード

注意点

Wi-Fi環境や持ち込み可能なアイテムについては、医療機関によって異なります。

入院前に事前確認をしておくと安心です。

入院中のスケジュール例

入院中はどのようなスケジュールで過ごすのか、4泊5日の治験のスケジュール例をご紹介します。

実際のスケジュールは施設や治験内容によって異なりますが、大まかな流れとして参考にしてください。

1日目(入院初日)

| 16:00 | 入院手続き。注意事項・スケジュール説明。採血。 |

| 19:00 | 夕食 |

| 20:00 | 入浴(シャワー) |

| 22:00 | 消灯 |

2日目(投薬日)

| 06:30 | 起床 |

|---|---|

| 07:00 | 検査(心電図・血圧・脈拍・体温・採尿・採血) |

| 08:30 | 診察 |

| 09:00 | 治験開始:投薬(治験薬を飲みます) |

| 09:30 | 採血 |

| 10:00 | 採血 |

| 11:00 | 採血 |

| 12:00 | 採血 |

| 13:00 | 診察、検査(心電図・血圧・脈拍・体温・採尿・採血)、昼食 |

| 14:00 | 採血 |

| 15:00 | 採血 |

| 17:00 | 採血 |

| 19:00 | 夕食 |

| 21:00 | 採血、入浴(シャワー)不可 |

| 23:00 | 就寝 |

3〜4日目

| 08:00 | 起床 |

|---|---|

| 09:00 | 診察、検査(心電図・血圧・脈拍・体温・採尿・採血)、朝食 |

| 13:00 | 昼食 |

| 19:00 | 夕食 |

| 20:00 | 入浴(シャワー) |

| 23:00 | 就寝 |

5日目(退院日)

| 08:00 | 起床 |

|---|---|

| 09:00 | 診察、検査(心電図・血圧・脈拍・体温・採尿・採血) |

| 09:30 | 退院手続き |

入院中のポイント

- 外出不可:入院中は基本的に外出できませんが、検査以外の時間は院内で自由に過ごせます。

- 投薬日(2日目):採血が頻繁にありますが、一回の採血量は少量なのでご安心ください。

- 自由時間が増える:3~4日目は検査が少なく、自由時間が多くなる傾向があります。

入院の治験はどこの地域でやっているの?

入院の治験は、入院体制が整った特定の病院やクリニックでのみ実施されています。

これらの施設は、北海道から九州まで全国に点在し、安全で効率的な治験を進めるための設備が整っています。

ここでは、主な実施地域を詳しくご紹介します。

九州地区

九州では福岡県と熊本県が中心です。特に福岡県は短期から長期入院まで種類が豊富で、日本一治験が多い地域といわれています。

主な実施場所は以下の通りです:

- 福岡県:久留米市、博多区、東区

- 熊本県:熊本市

関東地区

関東では東京都を中心に埼玉、神奈川、茨城など広範囲で実施されています。

主な実施場所は以下の通りです:

- 東京都:新宿区、台東区、墨田区、豊田区、八王子

- 埼玉県:上尾市

- 神奈川県:横浜市、相模原市

- 茨城県:つくば市

関西地区

関西では大阪府が中心で、以下の地域で実施されています:

- 吹田市、大阪市

北海道地区

北海道では、札幌市とその周辺地域で多くの治験が実施されています。

主な実施場所は以下の通りです:

- 札幌市白石区、清田区、厚別区

- 北広島市

北陸地区

北陸地方では、以下の地域で治験が実施されています:

- 福井県:福井市

地方・遠方からの参加はできる?

お住まいの近くに治験施設がない場合、遠方からの参加は基本的に難しいことが多いです。

ただし、参加者が集まりづらい場合には、交通費の補助を含めて遠方からの参加が認められるケースもあります。

気になる治験がある場合は、常に情報をチェックし、募集条件を確認してみてください!