治験は、新しい薬や治療法の開発を支える重要なボランティア活動ですが、一般的なボランティアとは異なり、「報酬」が得られる点もその大きな魅力のひとつとなっています。

治験の報酬は、正式には「負担軽減費」と呼ばれ、参加者が負担する時間的・経済的負担を軽減する目的で支払われます。これは、労働の対価として支払われる給与や賃金とは異なり、治験への参加に伴う不利益を補うための謝礼です。

なお、治験の報酬は「謝礼」や「謝礼金」と表現されることもありますが、この記事では「報酬」という言葉で統一して説明します。

目次

治験の報酬相場と実例

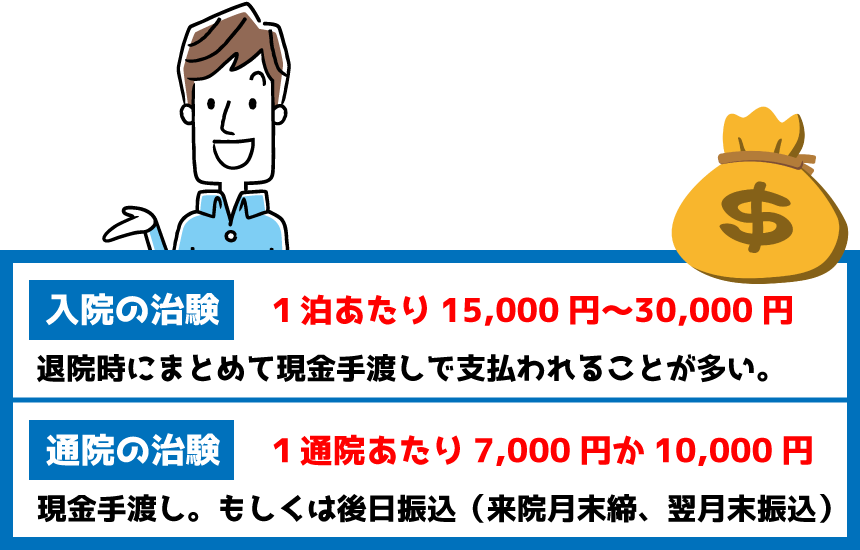

治験の報酬相場は、治験の種類によって異なります。

入院の治験では、1泊あたり15,000~30,000円が一般的です。

一方、通院の治験では、1回の通院につき10,000円が相場となりますが、通院先が大学病院などの場合には、1回あたり7,000円になるケースもあります。

なお、治験参加前におこなわれる健康診断(スクリーニング)では、交通費として通常3,000円~5,000円程度が当日支払われ、合否にかかわらず全額受け取ることができます。

入院の治験の報酬例

入院の治験の報酬を、短期から長期までの3つのケースに分けてご紹介します。

| 内容 | 対象 | 期間 | 報酬 |

| 健康成人の治験(短期入院) | ・20〜40歳の健康な男性 | 2泊3日を2回 | 10万円 |

| 健康成人の治験(中期入院) | ・20〜40歳の健康な男性 | 12泊13日 | 35万円 |

| 健康成人の治験(長期入院) | ・20〜44歳の健康な男性 | 22泊+13回通院 | 65万円 |

入院治験では、参加期間中は施設内で拘束されるため、外出や面会が制限されます。

そのため、参加者の多くは以下のような方法で時間を過ごしています。

- 施設内にある漫画やテレビを楽しむ

- 持参したパソコンやゲーム機を活用する

- 読書や勉強をする

投薬や採血などの検査時間以外は自由な時間が多く、結果として「治験に参加する労力よりもメリットの方が大きい」と感じる参加者も少なくありません。

ただし、治験には参加条件や休薬期間など安全性を確保するためのルールが定められています。詳しくは以下の記事もあわせてご覧ください。

入院の治験に参加する際、事前の健康診断に合格するためのコツや合格率は、誰もが気になるところです。 この記事では、健康診断に合格するためのポイントや、治験参加までの流れ、入院中のスケジュールについて詳しく解説します。初心者の方でもわかりやすいよう、入院の治験の全体像を余すことなく網羅しました。 ...

通院の治験の報酬例

通院の治験では、通院回数に応じた報酬が支払われます。以下に、2つのケースをご紹介します。

| 内容 | 対象 | 期間 | 金額 |

| ワクチンの治験 | ・20歳以上の男女 | 8週間に4回通院 | 4万円 |

| 糖尿病の治験 | ・20歳以上の男女 | 1年1ヶ月に24回通院 | 24万円 |

治験の報酬が高額になる理由

入院の治験は、高額な報酬のイメージがあるため、「治験=高額な報酬=危険」と思われがちです。

しかし実際には、外出や飲食、嗜好品(飲酒・喫煙)などが制限され、寝ている時間も含めて一日中拘束されることが報酬が高めに設定されている主な理由です。

たとえば、全国の平均時給(2024年)1,055円を基準に1日拘束された場合、1,055円×24時間=25,320円となります。これを踏まえると、1泊あたり15,000円〜30,000円という入院タイプの治験報酬は、常識の範囲内であることがわかります。

安全に実施する仕組みと途中辞退の報酬について

治験は安全性を最優先に実施されますが、副作用などのリスクが完全にゼロとは言い切れません。

ただし、これは「治験だから」というわけではなく、「くすり」全般に共通する課題です。

こうしたリスクを最小限に抑えるため、治験ではインフォームド・コンセント(IC)というプロセスを通じて、治験の目的・方法・リスク・利益などを十分に説明し、参加者の同意を得ています。また、医療機関内の倫理委員会(IRB)が治験の実施計画を事前に審査し、参加者の安全と人権が守られるよう厳格に管理しています。

さらに、治験はあくまで参加者の自由意志によるボランティア活動であるため、たとえ途中で辞退したいと感じた場合でも中断することが可能です。なお、実施医療機関の規定によって、辞退時の報酬は日割り・回数割りで支払われる場合や支払われない場合もあります。

こうしたルールをあらかじめ確認しておくことで、より安心して治験に参加できるでしょう。

「治験で死亡事故はあったの?」 「治験の副作用で後遺症が残ることはあるの?」 「治験の高額な報酬は危険度が高いから?」 治験に対して、このような印象や疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、過去に国内外で報告された死亡例や副作用リスクについて詳しく解説し、治験に対...

治験の報酬は”いつ”支払われるの?

治験の報酬について「いつもらえるのか?」というご質問をいただくことが多くあります。

そこで今回は、入院の治験と通院の治験、それぞれの報酬の支払い方法や支払い時期について詳しく解説します。

入院の治験の場合

- 入院の治験では、基本的に最終退院日に現金手渡しが一般的。ただし、長期の入院や複数回の入院がある場合には、入院ごとに分割して支払われることもある。

通院の治験の場合

- 通院の治験では、通院ごとに現金で手渡しされる場合と、翌月末にまとめて銀行振込される場合がある。

健康診断時の交通費(入院の治験・通院の治験共通)

- 初回の健康診断時に支払われる交通費(約3,000円〜5,000円)は、来院当日に現金で支払われるのが一般的。

報酬の支払い元

- 治験の報酬は、基本的に治験を実施する医療機関や治験施設支援機関(SMO)の治験コーディネーター(CRC)から支払われる。

注意点

- 治験の内容や実施医療機関によって支払い方法や支払い時期は異なる場合があるため、参加前の事前確認がオススメ!

治験で高額報酬を謳うのはNG?バイト・アルバイトとの違い

「治験バイトで高額収入!〇〇万円」など、金銭を強調した募集表現は禁止されています。

これは、過度に期待を煽ることで治験の大原則である「本人の自由意志」を損ねる恐れがあるためです。

日本製薬工業協会が公表する要領にも、以下のような記述があります。

被験者負担軽減は、種々の負担が軽減する内容、負担が軽減される金額の記載は可能である。ただし、金銭の支払いによって誘引するような表現は認められない。

引用:日本製薬工業協会 医薬品評価委員会「治験に係わる被験者募集のための情報提供要領<改訂版>」

治験モニターや治験バイトは正式には「有償ボランティア(治験ボランティア・創薬ボランティア)」と呼ばれます。

また、治験で支払われる報酬や謝礼金は「負担軽減費」と呼ばれ、参加者の負担を軽減する目的で支払われるものです。

一方、一般的な「バイト」や「アルバイト」の給与は、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ支払われる報酬です。

治験の負担軽減費はこれとは異なり、ボランティア活動における負担を軽減するための費用であり、本人の自由意志で治験に参加することを前提としています。

治験の報酬にかかる税金

治験の報酬は、その年の収入状況によって税金がかかる場合があります。ここでは、治験の報酬に関する所得税や住民税の基本的なルールをご紹介します。

治験の報酬は所得税と住民税の対象になる

- 治験の報酬は、所得税と住民税の課税対象。

- 所得税の申告手続きは、翌年2月16日から3月15日の間に行い、納付期限は3月15日。

- 報酬を受け取った年に給与などの所得がある場合は、年間の所得を合算して所得税を計算する。

- 住民税の申告期限も所得税と同じ翌年3月15日ですが、所得税の申告を行った場合、住民税の申告は省略可能。

納付方法は以下の2つ:

- 納付書で納める(市区町村から送付されます)

- 勤務先での天引き

治験の報酬以外の収入がない場合

- 令和2年(2020年)以降、基礎控除額が一律38万円から48万円に増額。

- 所得金額が48万円以下であれば、所得税は発生せず、確定申告不要。

- 治験の報酬は雑所得に分類され、報酬から経費を差し引いた金額が所得金額。

治験報酬以外の収入がない場合、所得金額が48万円以下であれば所得税は発生しません。また、基礎控除以外にも各種控除があるため、48万円を超える所得があっても税金がかからない場合があります。

会社員やパート・アルバイトが副業として治験の報酬を受け取った場合

- 原則:副業として治験報酬を受け取った場合、確定申告が必要。

- 例外:勤務先で年末調整が完了している場合、「申告不要制度」を適用できる場合がある。

申告不要制度は、年末調整済みの給与所得以外の所得が20万円以下である場合に適用されますが、掛け持ちの仕事をしている場合などは対象外となります。また、住民税には申告不要制度がないため、所得税の申告が不要でも住民税の申告は必要です。

治験に参加すると「負担軽減費」として謝礼金を受け取ることができますが、パート・アルバイト代とは異なり、社会保険料や所得税などの税金が天引きされることはなく満額を受け取ることができます。しかし、この謝礼金に税金がかかることはご存じですか?治されず満額受け取ることが可能となります。 ただし、必ず確...

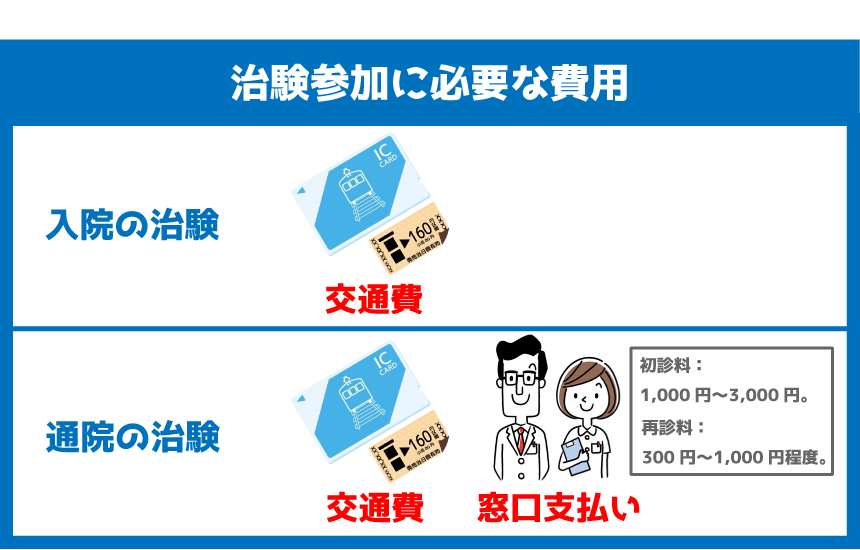

治験参加にかかる費用

「治験では報酬をもらえる代わりに、参加費がかかるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、入院・通院ともに特別な参加費を負担する必要はありません。

- 入院の場合、かかる費用は、基本的に医療機関までの交通費のみ。

- 通院の場合、交通費に加え、初診料・再診料が発生することがある。

上記の通り、入院タイプの治験では交通費のみ、通院タイプの治験では交通費と診察料がかかる場合がありますが、これらは治験の参加報酬で補填されるため、実質的な自己負担にはなりません。

さらに、すでに持病で通院しており、普段から診察料や薬代を負担している場合は、治験の報酬によってこれらの一部または全部を賄える可能性があります。このようなケースでは、治験に参加するメリットが特に大きいと言えるでしょう。

治験参加で重要な2つの注意点

1. 治験の休薬期間は4ヶ月

治験の報酬を多く獲得しようとして、短期間に連続して治験へ参加することはできません。

これは、検証の正確性や安全性を確保するため、治験前に薬を服用しない「休薬期間」を設ける必要があるためです。

休薬期間の長さは治験ごとに異なりますが、一般的には3~6ヶ月程度。その中でも4ヶ月と設定されるのが最も一般的です。

2. 複数の治験へ同時に参加できない

治験に同時参加することは禁止されています。主な理由は以下の通りです:

- 薬の安全性や有効性を正確に判定できない

- 薬の相互作用による健康被害のリスクがある

そのため、必ず現在の治験が終了し、休薬期間を終えてから次回の治験へ参加してください。

不安がある場合は「参加者の体験談」からチェック

治験は拘束時間が長く、報酬が高額である点で魅力的です。しかし、実用化前の薬に対する不安や、施設内での過ごし方がイメージできないなど、さまざまな疑問を抱える方も多いでしょう。

そこで、実際に治験や臨床試験に参加した方のリアルな体験談をまとめました。治験参加を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

「治験の報酬は魅力的だけど、実際に参加した人はどう感じたんだろう?」 このような不安を抱える方は少なくありません。治験について詳しく知らないと、「後遺症や副作用のリスクがあるこそ、高額な報酬が設定されているのでは?」と考えがちです。 さらに、ネット上には不安を煽る記事や動画も多く見られるため、余...