私たちの健康へメリットをもたらす医薬品や医療機器、健康食品や化粧品などの有効性・安全性を検証するため、被験者を集めて日々「臨床試験」が行われています。臨床試験のうち国(厚生労働省)の承認を得るために行う臨床試験を「治験」といいます。

ここでは治験とは具体的に何なのか、より詳細かつ分かりやすく解説します。

目次

治験とは?

治験とは、人を対象として薬の候補(治験薬)を使用し、有効性や安全性を検証する臨床試験です。治験の結果、有効性や安全性が確認された薬は審査が行われ、承認されたものは一般に処方・販売されます。

「治験=人体実験」のイメージを持つ方も少なくありませんが、治験では参加者(被験者)の意思が最大限尊重されるよう配慮されており、参加者保護のために4つの原則が定められています。

治験の参加者を守る4つの原則

- 被験者の人権、安全及び福祉に対する配慮

- 自由意思によるインフォームド・コンセント(同意説明)

- 治験審査委員会(IRB)が事前に審査・承認

- 被験者の損失は適切に補償

前提として、治験では科学と社会のための利益よりも、被験者の人権・安全・福祉に対する配慮が最重要視されています。治験の参加前には、期待される効果や想定される副作用について説明があり、納得できない場合には参加前や参加中のどの段階でも途中辞退が可能です。

また、必ず治験審査委員会(治験が科学的・倫理的に正しく実施されるか審査する組織)が承認した計画書に遵守して実施されるため、第三者機関が不適切だと判断した内容の治験が行われることはありません。

これが「本人の意思を無視」して行われる、非倫理的・非人道的な人体実験との決定的な違いです。そして、副作用が出るなど万が一の事態が起こった場合、被験者の健康被害は医療機関側の過失かどうかに関係なく補償されます。

治験はアルバイトではなく有償ボランティア

治験は「有償ボランティア」に分類される取り組みです。治験に参加する取り組みを「治験バイト」や「治験アルバイト」と呼ぶ場面を見かけるかと思いますが、医療業界ではアルバイトを連想する呼び方は好まれません。

当サイトでは、あまり堅苦しくならないよう治験や治験モニターと呼んでいます。

入院タイプと通院タイプ? 治験の主な種類

![]()

治験の種類は大まかに「入院タイプ」と「通院タイプ」に分けられます。

それぞれ参加できる人の前提条件が異なるため、まずこれら2種類の違いを見ていきましょう。また、通院治験のように日帰り参加が可能である健康食品や化粧品モニターについても簡単にご紹介します。

入院タイプの治験

入院治験は、健康な成人男性を対象として行われる「入院期間が1泊以上の治験」です。

新薬開発の初期段階(フェーズ1)やジェネリック医薬品の治験では、投薬後の変化を数分~数時間ごとに確認する「薬物動態」という試験を行います。この際、こまめな採血が行われるほか、決められたスケジュールで診察や検査を行う必要があるため、入院が求められるのです。

また副作用の発生を考慮した被験者の保護や、取得したデータの信頼性を担保するためにも入院が必要とされています。

通院タイプの治験

通院治験は、持病のある方を対象として行われる「規定回数の通院が必要な治療」です。

通院治験は治験の開発段階のうちフェーズ2・3にあたり、治験薬の効果や用法用量を確かめるために行われます。入院治験とは異なり、基本的には性別を問わず参加できるため、該当の症状がある場合には男性も女性も被験者として応募可能です。

通常、約2週間~1ヶ月に一度のペースで、指定された医療機関へ通院する形となります。入院治験は実施地域が一部の都市に集中しがちである一方、通院治験は全国各地の医療機関で実施される点が特徴です。

健康食品や化粧品の臨床試験

治験とは異なる取り組みですが、臨床試験のなかには健康食品や化粧品を扱うものもあります。健康食品や化粧品のモニターに参加すれば、健康や美容への効果が期待される製品を使いつつ謝礼金を受け取れます。

通院治験と同様に日帰り参加が可能であるため、治験への参加が難しい「入院する時間がない」や「持病がなく通院治験の参加条件に該当しない」といった方におすすめです。

また医薬品を使わない分、治験よりも参加のハードルが低いため、気負うことなく参加できる点も魅力です。健康食品や化粧品の具体的なモニター内容は日帰りモニターの解説記事をご覧ください。

参加者から見る治験のメリット

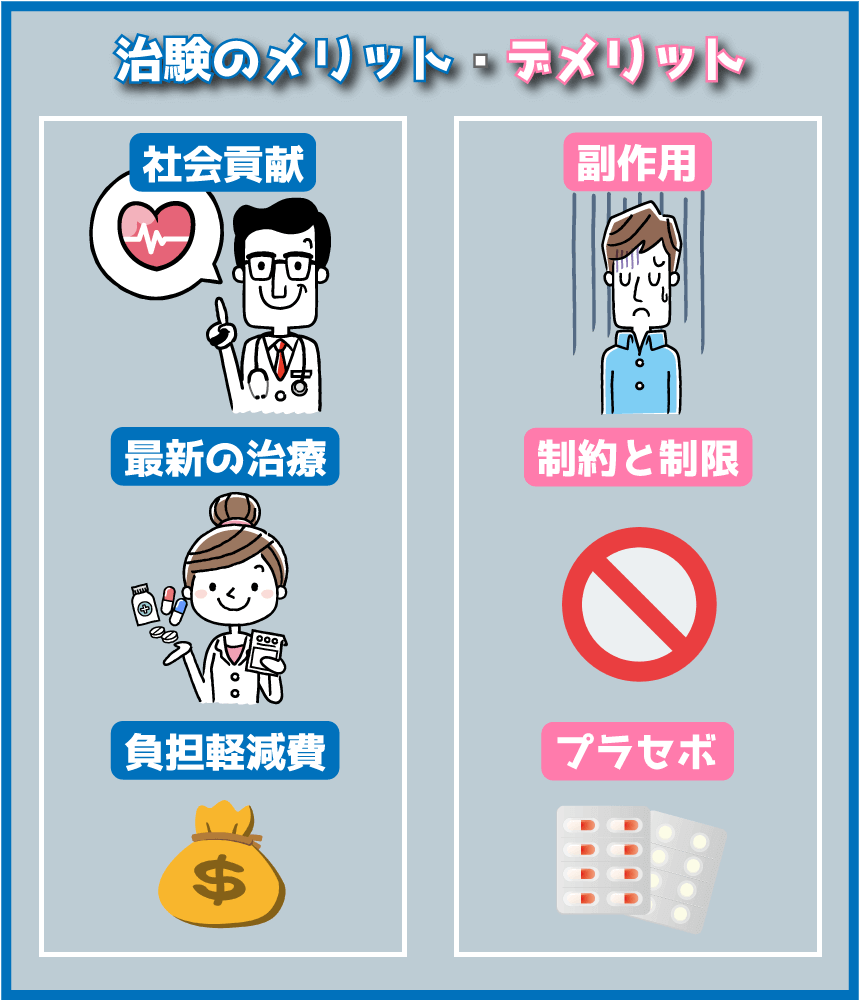

治験へ参加することで、社会や参加者自身にもたらされる主なメリットは3つあります。

- 社会貢献につながる

- 謝礼金を受け取れる

- 新しい治療薬を試す機会になる

それぞれ順番にご説明します。

社会貢献につながる

治験参加者の協力により、新薬の有効性や安全性の検証が進展します。より安く、より安全かつ効果的な薬を発売するための協力者として、治験参加者は社会になくてはならない存在なのです。

治験は謝礼金ばかりに焦点を当てられますが、その本質的な意義は「後世に優れた医療を残す」という部分にあります。治験への参加は、病気に苦しむ人たちへ寄り添う意義のある取り組みだとご理解いただければ幸いです。

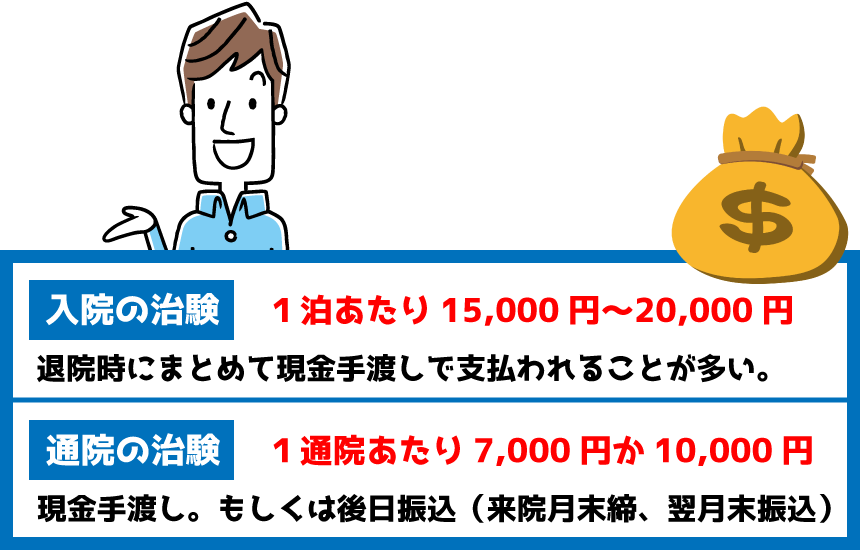

謝礼金を受け取れる

治験へ参加すれば、まとまった金額の謝礼金を受け取れます。入院タイプの治験は1泊あたり15,000~30,000円、通院タイプの治験は通院1回につき10,000円(通院先が大学病院の場合、例外的に通院1回あたり7,000円)が謝礼金の目安です。

より詳しい謝礼金の情報や「謝礼金が高額な理由」については、こちらの記事で詳しく解説しています。治験の参加により得られる報酬額、治験の参加にかかる費用などが気になる場合には、ぜひ以下もあわせてご一読ください。

治験は、新しい薬や治療法の開発を支える重要なボランティア活動ですが、一般的なボランティアとは異なり、「報酬」が得られる点もその大きな魅力のひとつとなっています。 治験の報酬は、正式には「負担軽減費」と呼ばれ、参加者が負担する時間的・経済的負担を軽減する目的で支払われます。これは、労働の対価とし...

新しい治療薬を試す機会になる

治験へ参加することで、最先端の治療薬を試す機会を得られます。

通常の診療よりも詳しい検査を受けられるため、金銭的な負担を負うことなく医療の恩恵を受けられる点もメリットでしょう。また、これまで自覚のなかった病気を発見する機会になることもあります。

参加者から見る治験のデメリット

治験参加時の主なデメリットは3つです。

- 治験参加中は制限・制約がある

- 予期しない副作用のリスクが懸念される

- プラセボを使う可能性がある

こちらも、それぞれ順番にご説明します。

治験参加中は制限・制約がある

治験参加中は日誌などの記録を書き、決められたスケジュールに合わせて来院する必要があります。入院治験の場合は投薬や採血、その他の診察にかかる時間以外を自由に過ごせますが、入院中には外出や面接はできません。

予期しない副作用のリスクが懸念される

治験薬はごく稀に「予期しない副作用」を起こす可能性があります。

同意を確認するために行われる治験参加前の説明(インフォームド・コンセント)では、すでに確認された副作用や予想される副作用の解説があり、それらを聞き納得できた場合にのみ参加する流れとなります。

説明を聞いて不安が強くなれば同意前に辞退できますし、同意後や治験の参加中にも辞退が可能です。また、もしも治験参加中に健康被害が生じた場合には、医療スタッフによる適切な治療をただちに受けられる体制が整備されています。

「治験は危険なのか、万が一の場合はどうなるのか」といった疑問にお答えするため、副作用のリスクを詳しく解説した記事もご用意しました。よく不安視されるポイントを隠さず公開していますので、応募前にあわせてご覧ください。

「治験で死亡事故はあったの?」 「治験の副作用で後遺症が残ることはあるの?」 「治験の高額な報酬は危険度が高いから?」 治験に対して、このような印象や疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、過去に国内外で報告された死亡例や副作用リスクについて詳しく解説し、治験に対...

プラセボを使う可能性がある

治験には、有効成分を含まないプラセボ(偽薬)を使用する場合があります。というのも「病状の改善が薬の効果か否か」を確認するためには、有効成分を含んだ薬と有効成分を含まない偽薬を使用し、比較して検証する必要があるからです。

意外なことに、有効成分を含まないプラセボであっても「薬を飲んだ」という安心感から、病状が改善したケースはいくつも確認されています。

たとえば、慢性的な腰痛を抱える患者を対象とした実験では、本物の薬を基準として約30%の改善が見られたそうです。しかも「これは偽薬だ」と理解して飲んだ場合にも効果が出たとのこと。大変おもしろい結果ですよね。

腰痛など感覚的な症状の改善だけではなく、検査値など定量的(誰が見ても評価が同じもの)な数値にも変化を確認できるケースがあります。以上の背景から、治験では有効成分を含まないプラセボを使用する可能性があることをご理解ください。

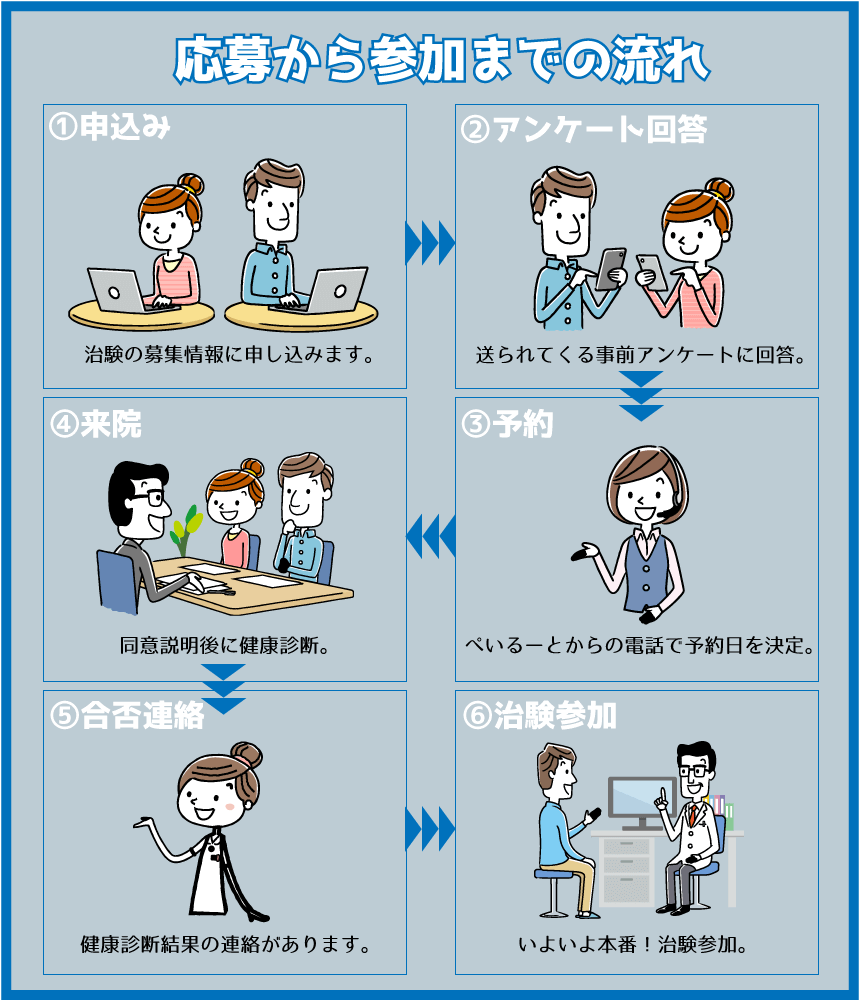

治験の応募から参加までの流れ

「ぺいるーと」を例にして、治験の応募から参加までの流れをご紹介します。掲載媒体により細かな違いはあるかもしれませんが、大まかな流れは以下の通りです。

①参加条件を確認して申し込み

掲載されている募集情報を確認し、年齢・性別・BMIなどの参加条件と日程に問題がないかチェックしてから応募していただきます。

②事前アンケートに回答

応募後、応募者様のメールアドレスへ送られる事前アンケートにご回答いただきます。参加条件の確認を行うため、申告内容に誤りがないよう注意してください。

③予約日を電話で決定

ぺいるーとの担当者がアンケート回答結果を確認したあと、参加条件に合致する方へ予約日時・来院場所などを伝達するためにお電話します。通話によるご予約完了後、あらためて予約詳細をメールでお送りします。

血液検査の結果が正常になるよう、健康診断を終えるまで飲酒・喫煙や乱れた生活習慣はできる限り避けてください。

④同意説明と健康診断を実施

治験に関する詳しい説明のあとに治験参加へ同意をしていただき、健康診断を行います。これらの所要時間は約2~3時間です。

⑤約1週間後に合否連絡を受ける

健康診断を受けてから約1週間後に、健康診断を行った医療機関担当者から合否の連絡があります。

⑥合格後、治験へ参加

健康診断の結果、合格であれば治験へ参加できます。

健康診断に合格するためのコツや、実際に治験へ参加した際のスケジュールはこちらの記事に詳しく記載しています。参加前後の具体的なイメージを掴む際にご活用ください。

入院の治験に参加する際、事前の健康診断に合格するためのコツや合格率は、誰もが気になるところです。 この記事では、健康診断に合格するためのポイントや、治験参加までの流れ、入院中のスケジュールについて詳しく解説します。初心者の方でもわかりやすいよう、入院の治験の全体像を余すことなく網羅しました。 ...

治験募集サイトの選び方

ぺいるーとを含め、治験募集サイトは数多くあります。そこで、どのサイトを信頼して利用すれば良いのか、3つの基準をピックアップしてみました。

- 個人情報保護の認定マークを確認

- 「楽に高収入」などの金銭誘導の有無を確認

- 登録後の勧誘頻度を確認

まず、治験参加時は慎重な扱いが求められる「個人情報」を共有するため、Pマーク・ISO・JAPHICマークなど個人情報保護の認定マークがある媒体をおすすめします。

また謝礼金相場の解説記事にも記載している通り、金銭誘引に該当する行為は禁止されています。モラルに欠ける運用体制である場合、応募後の対応がずさんな可能性があるため、「超高額バイト」や「楽に高収入を稼げる」など金銭面を煽る治験募集サイトにはご注意ください。

最後は私どもの主観に基づく留意点なのですが、スパムのように頻繁なメール・電話を続ける治験募集サイトはおすすめしません。治験はボランティアの一種ですから、参加志望者に自ら手を挙げていただく状態こそが健全です。

治験募集サイトを選ぶ際には、以上のポイントに注意してみてください。

もっと詳しく!治験の豆知識

より深く「治験参加の意義」を知っていただくために、薬ができるまでの過程・日本の新薬開発における問題をご紹介します。

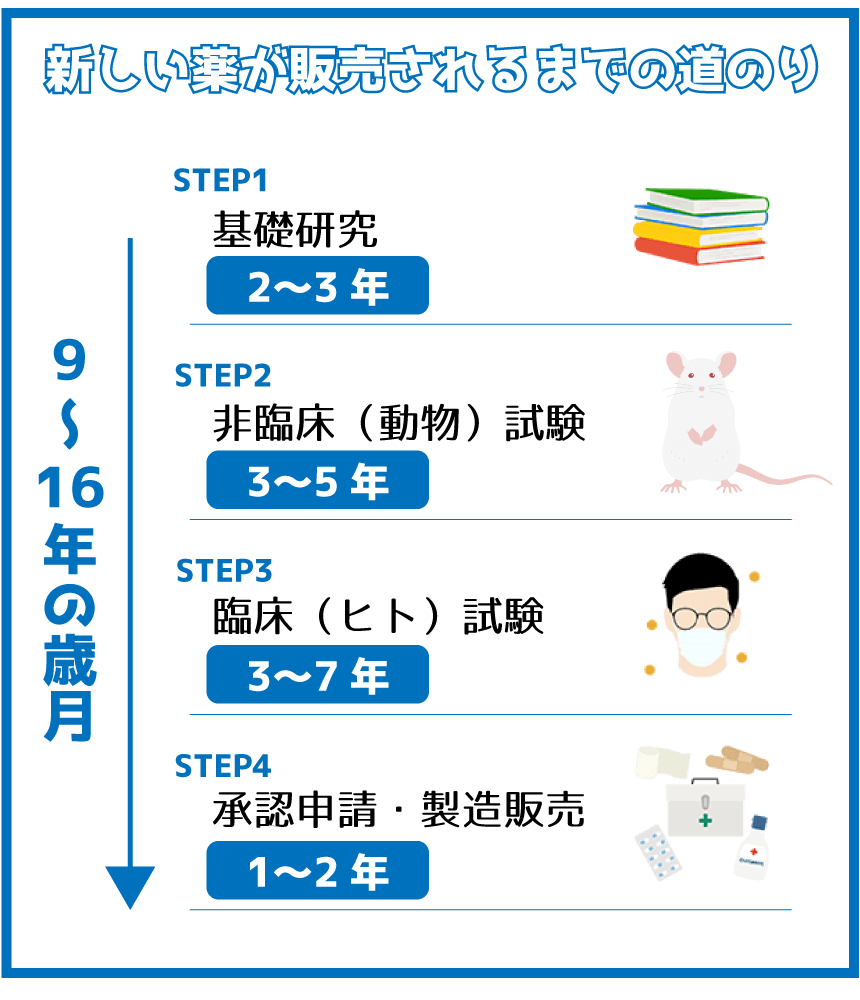

薬ができるまでの過程

一般的に、1つの薬ができるまでには9~17年の期間を要すると言われています。そのプロセスは以下の通りです。

これらのプロセスを経てSTEP4まで進み、販売されるケースはごくわずかです。

約500億といわれる開発費用が投じられ、膨大な時間をかけて研究される候補物質の多くは、世に出ないまま開発が中断されてしまうからです。一説によると新薬開発の成功率は約25,000分の1とも言われており、この数字から新薬開発の難しさが伺い知れます。

ここでは、大きな予算と労力をかけて新しい薬ができるまでの流れを解説し、治験がどの段階で行われるものかご紹介します。

STEP1:基礎研究(約2〜3年)

基礎研究では「薬の”もと”となる物質」を選びます。薬のもととなる物質は植物や微生物などの天然素材や化学物質などから選ばれ、おおむね2~3年の期間をかけて取捨選択が進められます。

STEP2:非臨床(動物)試験(約3〜5年)

基礎研究で見つけた「薬のもととなる物質」の効果や安全性を確かめるために行う、ネズミやウサギなどの動物を用いた試験です。薬の効果を確認する「薬理試験」、体内での吸収・分布・代謝・排泄を観察する「薬物動態試験」、毒性の有無を調べる「毒性試験」の3つを約3~5年かけて行います。

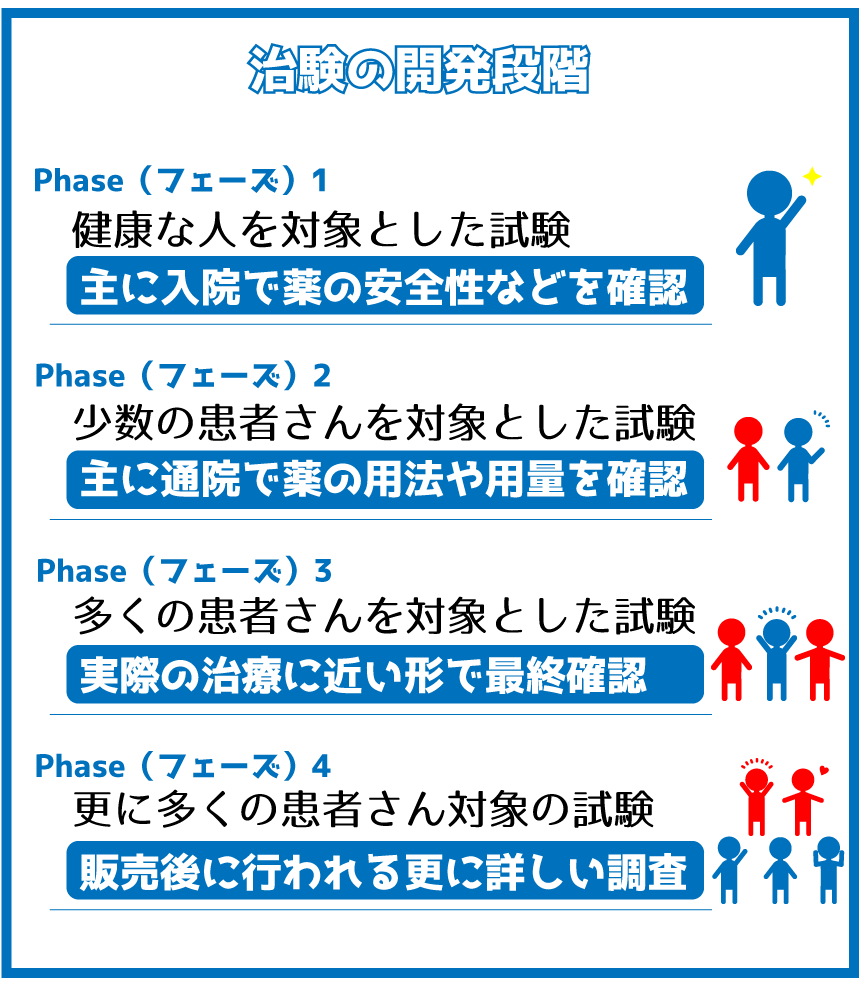

STEP3:臨床(ヒト)試験(約3〜7年)

臨床試験は、非臨床試験をクリアした薬の候補(治験薬)をヒトに投与し、安全性や有効性を確かめる試験です。販売に至るまでには、3段階(販売後を含めると4段階)の臨床試験が行われます。

先ほどご紹介した入院治験は、画像にあるフェーズ1「健康な人を対象とした試験」に該当します。そのあと実施される、フェーズ2「少数の患者さんを対象とした試験」とフェーズ3「多くの患者さんを対象とした試験」は通院治験に該当し、これらを経て薬は一般に処方・販売されるのです。

なお、フェーズ4「更に多くの患者さん対象の試験」は、フェーズ3までに見つけられなかった情報を得るため承認後に行われる臨床試験を指します。都合上、フェーズ1~4を本項にまとめて解説しましたが、フェーズ4に関してはSTEP4を終えたあとに実施される取り組みです。

STEP4:承認申請・製造販売(約1〜2年)

基礎研究~臨床試験までのプロセスを経て安全性や有効性が確認されれば、厚生労働省へ新しい薬として販売するための承認申請を行います。

審査は医薬品医療機器総合機構により行われ、審査通過後に薬事・食品衛生審議会の審議を終えれば、あとは厚生労働大臣の許可のもと医薬品としての製造・販売が認められます。

先ほどご紹介した「製造販売後臨床試験」とも呼ばれるフェーズ4は、医薬品としての販売が行われたあとに実施される試験です。

治験にまつわる日本の問題「ドラッグ・ラグ」

ドラッグ・ラグとは、すでに海外では承認・販売されている薬が、日本に流通するまでにかかる時間の差(タイムラグ)やその問題を指す言葉です。また海外に比べて販売までに時間がかかった場合の「遅延」を指します。

メディアのニュースで「大病の治療に必要な新薬が国内未承認薬であり莫大な費用がかかる」といった話を見聞きしたことはありませんか?

このような話題の背景には、ドラッグ・ラグが関係しています。

日本は治験参加者が集まりづらい

以下の数字は、世界で初めて発売された薬が自国内で発売されるまでの平均期間(2010年時点)です。

- アメリカ:9年

- イギリス:2年

- ドイツ:3年

- 日本:7年

つい「すでに海外で流通しているなら自国でもすぐ発売できるのでは?」と思ってしまうものですが、日本で発売するためには治験による検証が必要となります。DNAや身体の大きさ、食生活の違いなどを考慮して日本人に合った用法用量を確かめなければならないからです。

しかし、日本は欧米と比べて治験参加者が集まりづらい傾向にあります。

欧米では公的な保険を使える人が高齢者や低所得者など一部にとどまり、基本的には任意で保険に加入することとなっています。そのため、医療機関に通う際に高額な医療費を負担しなければならないケースがあるのです。

このような場合において、治験は金銭的な負担がなく「まともな医療」を受けられる選択肢となります。公的な保険を受けられることが一般的である日本より、欧米は治験の参加に大きなメリットがあるため、治験の参加者が集まりやすく薬の研究・開発が比較的短い期間で完了するのです。

私たち日本人は、医療を受けるとき「公的な保険で手厚く補助してもらえる」という点では恵まれていますが、結果として治験に時間がかかり新薬の発売にかかるコストが高まっています。治験への参加は、この問題の軽減に貢献することでもあります。

ドラッグ・ラグを解消する取り組み「国際共同治験」

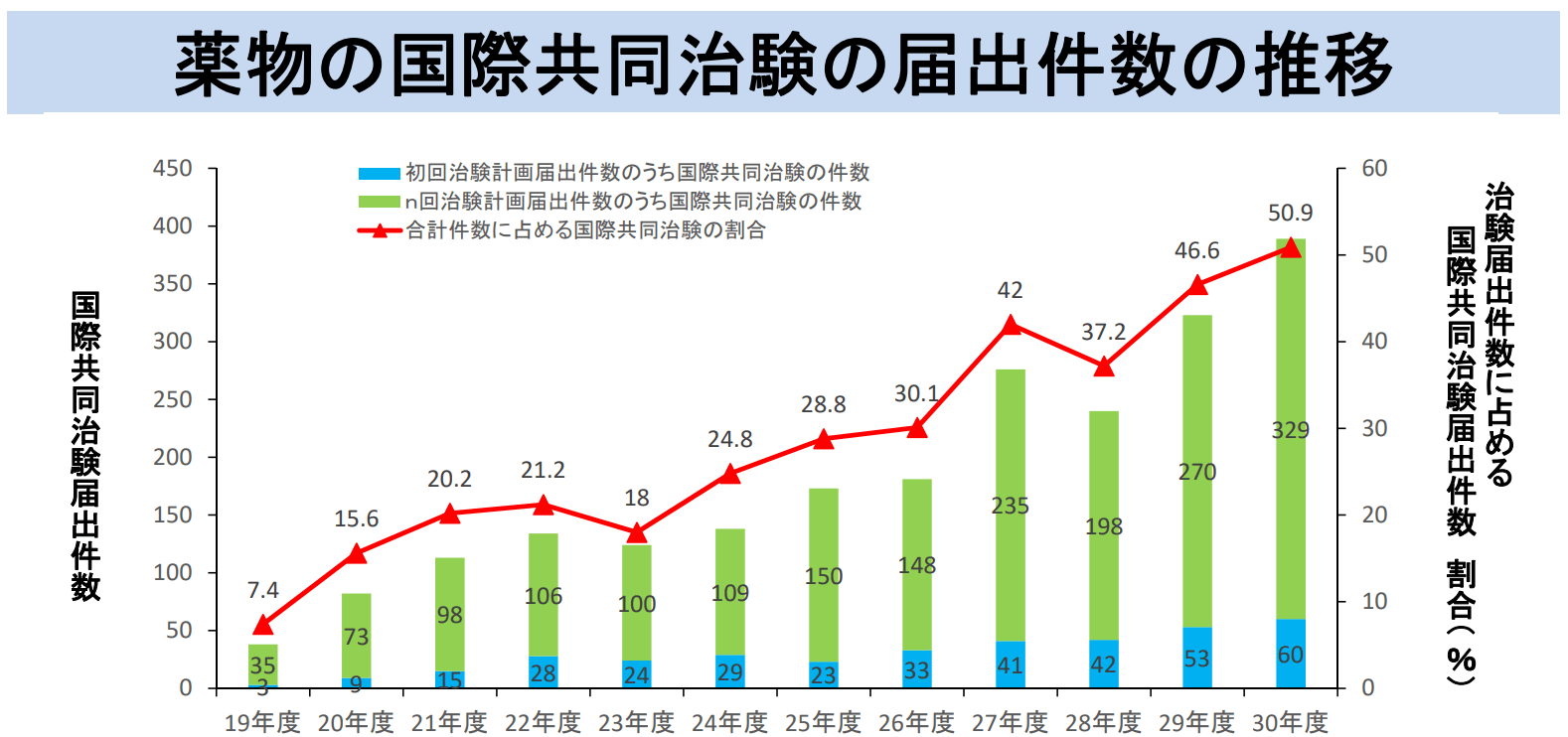

国際共同治験とは、1つの治験に複数地域の医療機関が参加し、同時並行で開発・申請・承認を目指す取り組みです。収集できる症例数が多いことから副作用を効果的に見つけやすく、民族ごとの有効性や安全性を評価しやすい点がメリットです。

以下資料から読み取れるように、国際共同治験の届出件数は年々増加しており、これがドラッグ・ラグの解消に貢献していると考えられます。

出典:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課「医薬品等の審査及び治験に関する最近の動向について」

ドラッグ・ラグの解消により、薬に関するタイムラグが減ることで「新しい薬を使用すれば助かったはずの命が……」といった不幸な出来事がなくなることが望まれます。

ぜひ社会貢献の一環として治験参加のご検討を

治験の参加により新たな医療手段がいち早く誕生し、病気を患った人を救える可能性が高まります。謝礼金も魅力的ですが、それ以上に治験は素晴らしい社会貢献なのです。

ぜひ、ぺいるーとに登録して、どのような取り組みがあるのかご覧ください。そして、条件に適う治験・モニターの募集があれば、参加をご検討いただければ幸いです。

閲覧は未登録でも可